La crisis del pensamiento: acercamiento y posibles soluciones

Samuel Alava

No va a ser novedad para ningún lector si me refiero a esta etapa histórica como una crisis sin precedentes. Nunca en la historia hemos tenido un avance tan rápido de la tecnología, tanto excedente económico y, al mismo tiempo, tanto nivel de desigualdad entre unos grupos sociales y otros. Sin embargo, más allá de lo económico, la crisis en la sociedad se puede manifestar de diversas formas: educación, sanidad, medio ambiente… No obstante, la novedad en estos días es la crisis del pensamiento. Una crisis que, sobre todo, se evidencia en los jóvenes, partícipes de la sociedad sudamericana.

Cuando hablo de pensamiento, me refiero al sistema cognitivo por el que el ser humano se convierte en el creador de su propia realidad, criticándola y entendiéndola para luego evolucionar junto a ella. Otras formas de llamarlo serían pensamiento crítico o reflexión. Ahora bien, al tratarse de una problemática tan compleja, es imposible abordarla desde una sola perspectiva. La crisis del pensamiento implica, entre otras cosas, un análisis profundo de cómo la materialidad de la vida influye directamente en la capacidad de pensar. Por ejemplo, cómo la inflación genera mayor tensión, reduciendo la capacidad de reflexión y fomentando decisiones impulsivas.

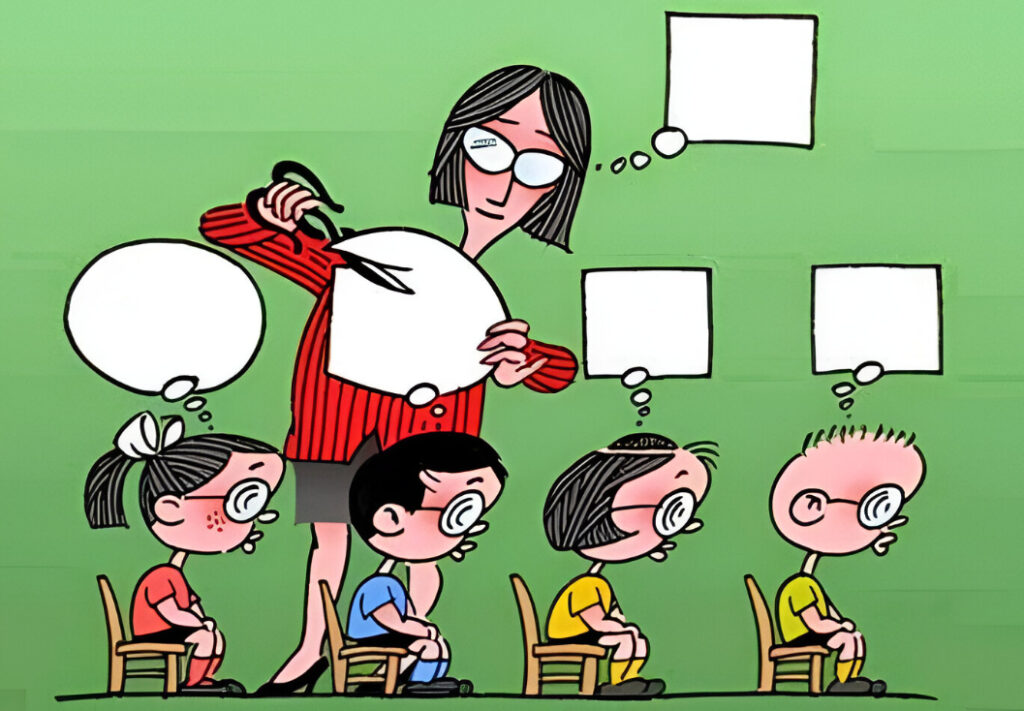

Desde aquí, podemos avanzar hacia una perspectiva pedagógica para intentar comprender mejor esta crisis del pensamiento. Entender cómo la educación —especialmente en contextos de subdesarrollo— ha fallado en formar personas capaces de reflexionar y pensar críticamente es fundamental. A esto se suma el hecho de que las personas construyen su visión del mundo a partir de los desafíos que enfrentan, las habilidades que desarrollan, y, sobre todo, a partir de lo que el modo de producción capitalista espera de ellas.

Este tipo de análisis pedagógico no es nuevo en el sur global. Intelectuales sudamericanos como Paulo Freire —uno de los pilares más sólidos en este campo— ya evidenciaban cómo la educación puede convertirse en una herramienta de opresión. En su obra La educación como práctica de la libertad (1967), Freire sostiene que el alumno es una figura enajenada, formada para producir, pero no para pensar. Si bien su obra fue publicada hace décadas, el problema persiste, aunque adaptado a los tiempos actuales. Hoy, muchos estudiantes no buscan formarse por enriquecimiento intelectual, sino por aspiraciones económicas. En ese proceso, se olvida la responsabilidad ciudadana dentro de una sociedad que, además, ha dejado de funcionar correctamente, en parte por la pasividad de los propios jóvenes.

Esta situación da paso a una transformación más profunda del sujeto: el estudiante ha dejado de ser consciente socialmente y ha pasado a convertirse en una entidad individual atrapada en la lógica material del mundo. Se vuelve indiferente ante los problemas que lo rodean. Ya no busca soluciones colectivas que puedan beneficiar tanto a él como a su comunidad, sino que se enfoca exclusivamente en satisfacer sus propios intereses. En consecuencia, la educación —entendida no solo como la institucional, sino también como la formación de valores desde la familia— ha dejado de ofrecer respuestas a los desafíos sociales. Y más grave aún: ha dejado de fomentar la evolución personal y la toma de decisiones dentro de una cultura común. La opresión, en este sentido, se manifiesta en la alienación del individuo, cuya única referencia vital termina siendo el dinero.

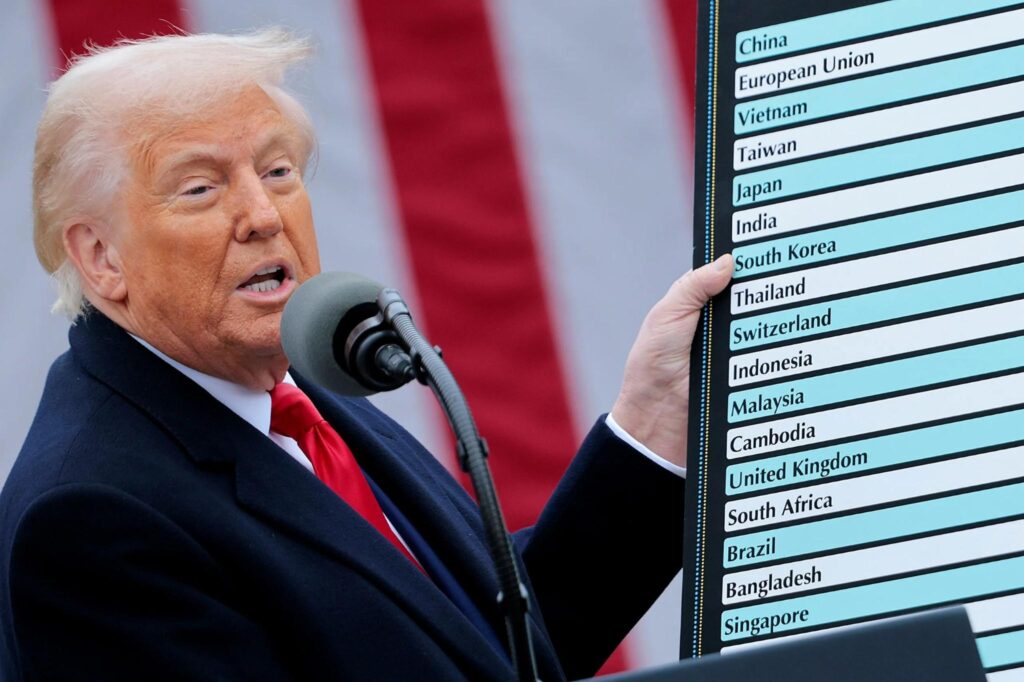

Siguiendo esta línea, el estudio pedagógico de la crisis del pensamiento nos permite afirmar que las instituciones educativas ya no logran generar en los jóvenes la necesidad o el deseo de pensar. El pensamiento crítico está en peligro de extinción. Muchas personas están perdiendo la capacidad de construir sus propios criterios o ideas. Esta problemática se puede observar, por ejemplo, en contextos electorales: un joven que no ha desarrollado pensamiento crítico vota no por convicción, sino por inercia, siguiendo lo que su familia o entorno le indica.

Además de lo pedagógico, es necesario considerar otra dimensión de esta crisis: el entorno inmediato y los estímulos que rodean a los jóvenes. En este punto, el uso del celular y las redes sociales se posiciona como uno de los factores más influyentes. Sin necesidad de profundizar en los múltiples efectos del uso indiscriminado de estas plataformas, basta con observar cómo pueden generar una desconexión con la realidad. Los algoritmos están diseñados para mantener la atención a través de estímulos breves y satisfactorios, lo que impacta directamente en la memoria, en el tiempo que antes se destinaba a pensar y, en un plano más profundo, a crear. Se trata de una forma de ocio que enajena al individuo, de forma aún más efectiva que la televisión del siglo pasado.

Si ubicamos este fenómeno en una sociedad subdesarrollada —como la mayoría de los países sudamericanos— la situación se agrava. Al uso intensivo del celular se le suma la desmotivación de vivir en un país que no ofrece respuestas ni espacio a los pensamientos o aspiraciones del joven. La frustración es tan profunda que, una vez más, el individuo se aliena y queda atrapado en un nihilismo estructural.

Por último, es importante mencionar una tercera vía de análisis que enriquece la comprensión de esta crisis: la teoría de la descolonización epistemológica, planteada por el doctor Enrique Dussel. Él sostiene que el subdesarrollo no solo se manifiesta en términos económicos, sino también en la forma en que concebimos la historia, el conocimiento y las estructuras. Sin embargo, este enfoque merece un artículo aparte, dada su complejidad y riqueza.

A modo de cierre, es necesario aceptar una realidad: uno puede llegar a ser consciente de su entorno, pero no siempre puede controlarlo. No podemos eliminar las redes sociales de un día para otro, ni sería realista pensar en hacerlo. Pero sí podemos —y debemos— fomentar una educación cuyo eje sea el pensamiento crítico. Solo así podremos enfrentar de manera práctica esta crisis del pensamiento, y construir, a partir de ahí, ideas que den lugar a sociedades más justas y desarrolladas. En un mundo en colapso, la educación se presenta, una vez más, como nuestra única salvación.

Referencias

Freire, P. (1967). La educación como práctica de la libertad. Siglo XXI de España Editores, S.A.

Información del autor

Samuel Alava, Aprendiz de ser humano

Estudiante de periodismo en UDLA. Se interesa por el pensamiento crítico, la educación y la realidad social latinoamericana. Escribe con el propósito de abrir espacios de reflexión y debate entre jóvenes.

- Instagram: @yonosamuelok